Essay

Zur Wende, zum Wandel

Kaum begann ich über Wandel nachzudenken, hatte ich folgenden Traum:

Eine Wippe, auf der einen Seite saß ein einziges Männeken (ich habe tatsächlich dieses merkwürdige Wort geträumt), auf der anderen Seite sehr viele Männekens. Das linke vertrat eine alte, längst erprobte Idee, all die rechten neue Ideen, frisch-fröhlich-unverbraucht. Zu meinem Erstaunen kippte das Schaukelbrett nach links. Immer wieder.

IN DIESEM BEITRAG

1. DAS ZIEL

Warum es progressiv ist, die historische Chance, die man in die eigene Epoche gelegt bekommt, zu nutzen.

2. DIE HÜRDEN

Weshalb der Status quo so verlockend ist und ein mutiger Aufbruch so schwierig.

3. DER WEG

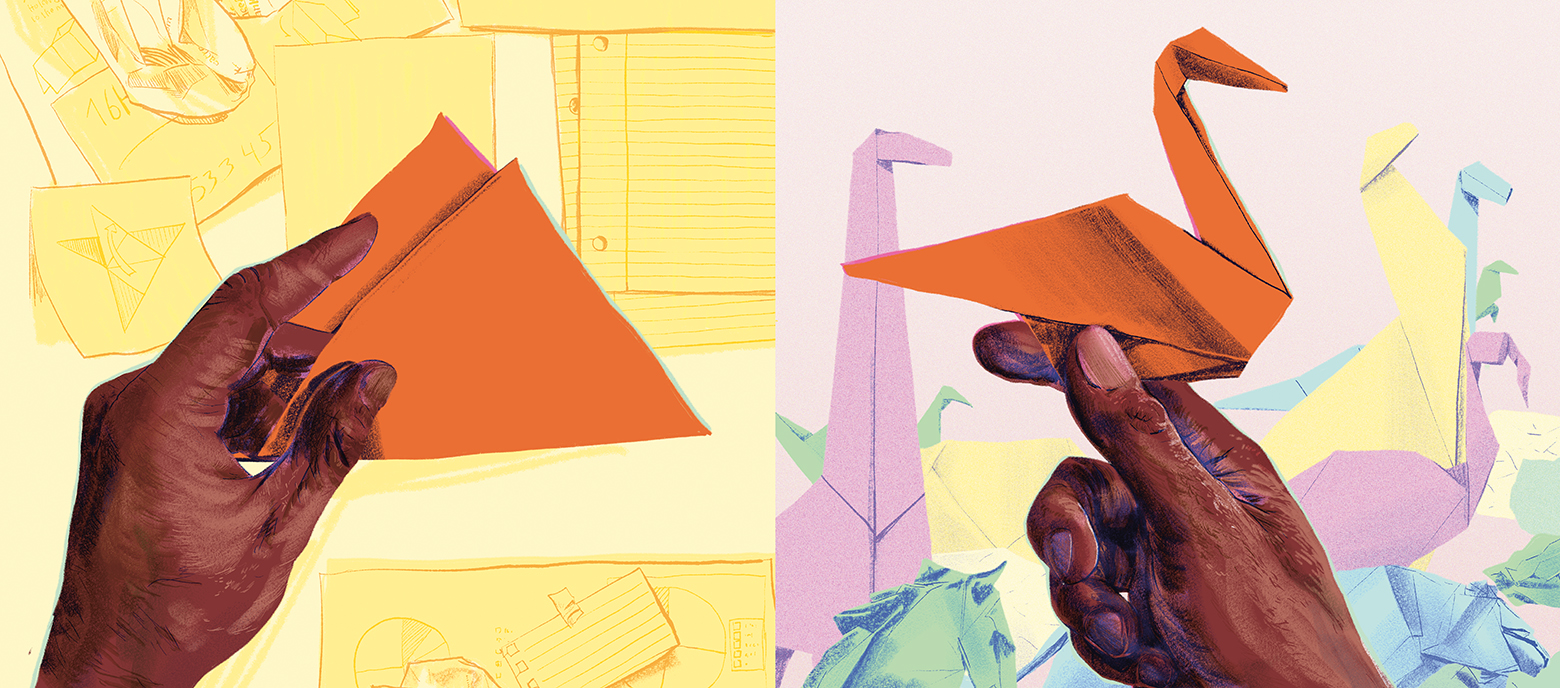

Wie Fantasie, sich ein anderes, besseres Leben vorzustellen, ein Ausweg sein könnte.

Manche würden sagen, das ist ein Albtraum. Manche würden erwidern, so ist die Welt halt. Und manche würden zu erklären versuchen, wieso sich das Existierende – fast zu allen Zeiten und fast überall auf der Welt – beharrlich gegen grundsätzliche Veränderungen gesträubt hat und weiterhin sträubt. Könnte es sein, dass der Status quo einen inhärenten Vorteil gegenüber dem genießt, was sein könnte? Quasi einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Ideen, Plänen, Träumen, die eines mutigen Aufbruchs bedürfen? Und zwar unabhängig davon, wie schlecht der real existierende Zustand sein mag, genauer gesagt, wie negativ er von manchen (oft von vielen) wahrgenommen wird?

Was existiert, behauptet kraft seiner Existenz, notwendig zu sein. Unabhängig davon, ob es wirklich so gut funktioniert, wie seine Verteidiger behaupten. So wissen wir zum Beispiel inzwischen ohne jeden Zweifel, dass die Zerstörung von Naturressourcen zur Befeuerung eines unentwegten Wachstums langfristig zu ökologischen Katastrophen führt. Das ist in unzähligen Studien berechnet und bilanziert worden. Fast täglich werden Berichte veröffentlicht, die dies konkret beweisen: an einem Tag im Februar 2022 etwa, dass unsere Ozeane und die Tiere darin mit Plastik vollgestopft seien, drei Viertel des dortigen Mülls bestehe aus Plastik, jährlich bis zu 12,7 Millionen Tonnen. „Das kann kein Meer mehr schlucken“, titelt der WWF. Die Not der Meere ertragen wir mit Geduld, indem wir täglich einige wunderbar bunte Illusionen über unser Weltsystem schlucken, wie Nahrungsergänzungsmittel, deren Wirkung allein in der Suggestion liegt.

Was es noch nicht gibt, unterliegt hingegen einem Generalverdacht. Als Erstes wird bezweifelt, dass die Alternative überhaupt besteht. „Es gibt keine Alternative“, lautet die fromme Litanei des Status quo. Und das Gespräch danach – oft genug erlebt – reproduziert einen der berühmtesten Dialoge aus Monty Pythons „Das Leben des Brian“: „Was haben die Römer je für uns getan?“ Nichts, was Visionäre in der Folge vorbringen könnten, wirkt gegen diese apodiktische Alternativlosigkeit. Alternativen sind schlichtweg nicht sichtbar, eine spezifische Form jener partiellen Blindheit, mit deren Hilfe sich Menschen wie auch Gesellschaften durchs Leben mogeln.

Aufgrund dieser partiellen Blindheit wird oft der historische Moment verpasst, der eine tiefergehende Transformation erlauben könnte. Das, was die alten Griechen Kairos nannten, also die Gelegenheit. Der Volksmund rät bekanntlich, diese am Schopfe zu packen, aus dem ganz und gar praktischen Grund, dass sie an einem vorbeirennt, vorn die Haare dicht und lang, am Hinterkopf aber kahlgeschoren und der Körper mit Öl eingeschmiert. Das Zeitfenster ist somit ein enges, und wenn es verpasst wird, kann man nur noch dumm aus der Wäsche schauen (um weiterhin bei eingeführten Redewendungen zu bleiben).

Beispiel Frauenwahlrecht

Viel ist diskutiert worden über Reform und Revolution, über „revolutionäre Reformen“ und „Refolutionen“. Über das rechte Maß des Wandels. Doch unabhängig davon, zu welcher Strategie der oder die Einzelne tendiert (oft eine Charakterfrage, weniger Analyse als Folge von Geduld oder Gier, von Zuversicht oder Verzweiflung), die Gelegenheit ist eine entscheidende Komponente. Progressiv sein heißt auch, die historische Chance, die man in die eigene Epoche gelegt bekommt, entschieden zu nutzen. Denn nach erfolgter Veränderung erscheint das Erreichte selbstverständlich und die politische Trägheit von davor schwer verständlich, wie die weltweite Erfahrung beim Thema Frauenrechte im 20. Jahrhundert gezeigt hat. Eine Ausstellung zur „Utopie des Frauenwahlrechts“ im Schweizerischen Nationalmuseum in Zürich hat dies im letzten Jahr beeindruckend illustriert. Im Nachhinein muss Mann sich fremdschämen über all die heftigen Einwürfe und Warnungen vor einem allgemeinen Wahlrecht der Frauen. Es brauchte fast ein Jahrhundert, um einen Wandel herbeizuführen, der uns heute selbstverständlich erscheint!

Woran es zudem schmerzlich mangelt, ist Fantasie. Das zeigt sich gegenwärtig besonders eklatant bei Gesprächen über unsere Mobilität, genauer gesagt über den eigenen Wagen, vor allem in Deutschland, bekanntlich das Land der Denker und Fahrzeuglenker. Das Auto wird als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt und alle weiteren Argumente von diesem Axiom abgeleitet. Selbst mit geschlossenen Augen ist ein Leben ohne Auto nicht vorstellbar. Und wenn auf einer solchen Fantasie diskursiv beharrt wird, emotionalisiert sich die Diskussion, wird schnell heftig, bestimmt von der Angst, dass sich an den Parametern des eigenen Lebens etwas grundsätzlich ändern könnte, weil ein anderes Leben, vielleicht sogar ein besseres, einfach nicht vorstellbar ist. Wo die Fantasie fehlt, erscheint Veränderung als Sturz ins Nichts und somit als existenzielle Attacke.

„Egal wie viele Menschen sich nach Veränderung sehnen, wahre Transformation erweist sich stets als schwierig.“

Weitere Wettbewerbsnachteile des Wandels finden sich in der Sprache, die logischerweise entwickelt wurde, um das Bestehende zu beschreiben, weswegen sie hervorragend geeignet ist, dessen Stärken und Schwächen abzubilden. Das Erträumte und Mögliche hingegen widerstrebt der gut eingelaufenen Sprache, sie sitzt schief und krumm auf einem unbekannten Körper und das wiederum nährt den Verdacht, dass dieser Körper abnormal sein könnte, verdächtig, gefährlich gar. Die gewohnte Sprache denunziert per se radikale Alternativen. Wir können bekanntlich unsere Probleme nicht mit jener Denkweise lösen, die sie verursacht hat, und Denken gibt es beim Homo sapiens nur in der Kombination mit Sprache. So brutal dies klingt, die Sprache, die wir lieben und pflegen, sabotiert zugleich – wenn sie nicht hinterfragt und verändert wird – die Plausibilität von Alternativen.

Egal wie viele Menschen sich nach Veränderung sehnen, wie viele ihre Notwendigkeit erkennen, wahre Transformation erweist sich stets als schwierig. Leider ist es einfacher, Vorhandenes zu erhalten, auch wenn es beschädigt ist und der Zukunft abgewandt.

aus akzente 1/2022

Einiges geschafft, weiterhin viel zu tun

Erklärt Wandel